『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』公開になりましたね~。

私はまだ観ていないのですが…。

私はまだ観ていないのですが…。

前作の大ヒットからもう三年も経つのか…などと感慨に浸りながら、この映画の公開をふまえて、予習・復習の意味を込めて原作をあらためて読み直してみました。

この世界の片隅に コミック 全3巻完結セット (アクションコミックス) [コミック]

こうの 史代

双葉社 2009-04-28

やはり、あらためて印象に残るのは、作中頻繁に出て来る「居場所」と「記憶」という言葉の意味。

これについて考えてみました。

揺れ動くすずさんの居場所

すずさんは「イヤかどうかも分からん人じゃった」という周作の下へと嫁いでからというもの、

常にすずさんの存在の意味を揺さぶりまくる激動の展開が続くのは、あらためて「この世界の片隅に」という作品の熱量の高さを感じました。あくまで表現そのものは穏やかですが…。

径子おねえさんのイビりは(径子さんの愛情の裏返しではありますが)序の口で、

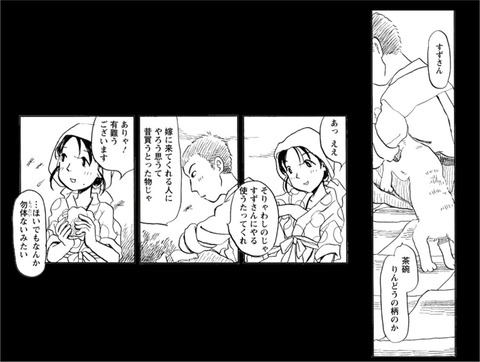

なんと言っても、周作と過去に関係があった、遊郭の遊女である、リンさんの存在。

周作はリンさんに名前の書き方を教え、りんどう柄の茶碗まで用意していたというのは…

それは単なる遊郭の遊女と客の関係、という範疇を超えている。

男の周作にしてみれば、ひょっとすると遊郭の女性と妻である女性は違う、矛盾しない感情なのかも知れないですが、すずさんの立場にしてみれば、

「代用品」の言葉が重い。

「自分の存在」に不安を持つのも無理からぬ話。

極め付きだと思うのは、その直後にすずさんの前に現れる水原哲。

幼き頃の記憶を共有する二人の関係性に対して周作は、鍵をかけて、納屋の二階に一晩中二人きりにするというのは…

これでは夫婦とは何なのかとすずさんが怒るのも、これまた無理のない話。

結局、周作にもすずさんにも互いを裏切りあう、傷つけてしまいかねない過去が存在する。色んな過去を背負った人々の集まる北條家という世界の中で、他家から来たすずさんの居場所というものは常に揺れ動き続ける。

共同体だけではなく、空襲によってかけがえのない家族と共に自らの身体という「場」も失い、すずさんにとっての世界は歪んでしまう。

右手はすずさんの内面を表出する大切な身体の一部。それを失う事は世界との繋がりも断ち切られたという事とも言える。

だから、世界は歪んでしまう。

残酷ですよね。ここまで悲惨な目に合うヒロインも珍しい。

こういう過激とも言えるような内実のテンションの高さ。それを表面では飄々とした筆致で描いているミスマッチさ。嗚呼、凄い。ただ、歪んだ世界はすずさん自身の問題で、世界全体の約束事が歪んでしまった訳では無い。

しかし物語はここで終わらず、人々の共通の約束事である地球環境や国家も崩壊してしまう。

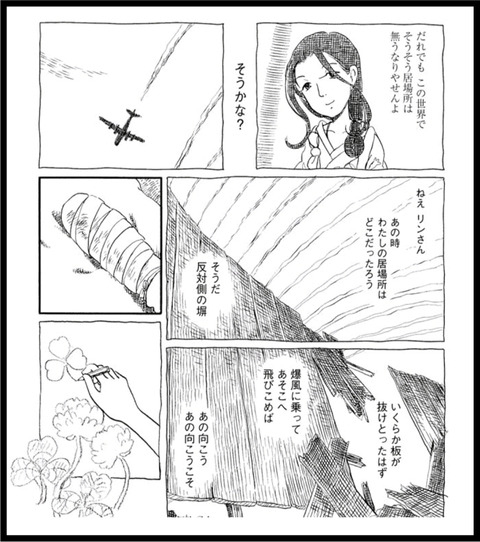

それは、物語のテーマのひとつである原子爆弾で…。

もはや何人も居場所など無いと言っているかのよう。

場所(トポス)の哲学

哲学者の中村雄二郎氏は、著書『場所 (トポス)』の中で、人間の自我の存在根拠としての場所、すなわち「居場所」には、哲学的に四つの場があると述べています。

場所(トポス) (弘文堂・思想選書) [単行本]

中村 雄二郎

弘文堂

1989-03

それは、固有環境、共同体、無意識、身体の四つ。

「固有環境」とは生物としての人類が生存する自然環境、ざっくり言うと「地球」という場所。

「共同体」は国家や家族といったコミュニティ。

「無意識」は人間の本能や欲望、道徳観念など。「無意識」は実体のある場ではないものの、自我を成立させるバックグラウンドとしての場にあたるようです。

「身体」は、人間の生存においてもっとも基本となる場所。身体なしには人間は存在できない。

人間の居場所はこうしたカテゴリーが相互に絡み合っているようですが、すずさんにとっては、これらの要素すべてが崩壊してしまっているのではないでしょうか。

広島という地球環境は核によって汚染され、家庭でのすずさんの居場所は不安定。常識と思っていた道徳観念や意識も敗戦によって崩壊し、身体の一部をも失っている。

こんな絶望の中、どうすりゃいいの…という場面で、そこで現れるのが、すずさんの失った身体である右手。

哲学の言葉で言うなら、これが人間の身体が持つ「志向性」と言えばいいのか、言い換えれば『記憶』とか無意識にあたるのではないかと、私は思います。

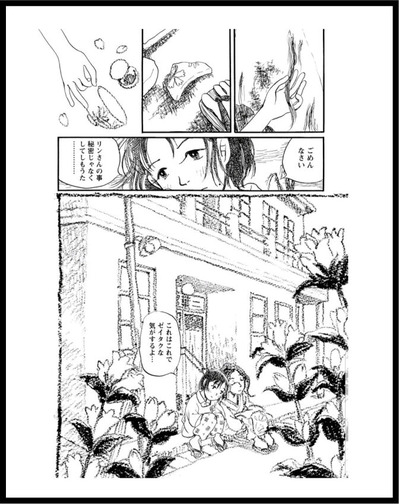

『記憶』という言葉が初めて出て来るのは、二十八話「20年4月」の回でのリンさんがすずさんに語った言葉。

死ねば記憶は無くなり、秘密は無かったことになる。

それはリンさんの周作への想い。それは墓場まで持っていく、自分だけのものだと宣言している、リンさんの立場で言える愛の告白のようにも解釈できると思いました。

りんさんにとっての記憶とは主観的な事実であって、人間としての存在や居場所を基礎づける重要な要素なのだと…言っているようにも思います。

それに対してすずさんは…。

「歪み」が頂点を極める、機銃掃射に襲われるシーン。

ここでの極限状態のカタルシスはすずさんにとっての記憶や周作との関係に変化をもたらす、見た目以上に作中一番動的なシーンだと思います。

リンさんの存在は夫婦間での秘密ではなく記憶となり、記憶の中でリンさんは生き続ける事になる。

これがすずさんにとっての記憶であって、死んでいった人たちが生き続けるために、人間は記憶という「世界の文脈」の中で活動する存在だと言っているようにも思います。

それを踏まえ、ひとつの答えが示されたと思うのが青葉のシーン。

晴美さんが時限爆弾の犠牲になった瞬間、自分が死ねばよかったのにと言わんばかりに、居場所はどこだったのかと自問していたあの瞬間。

そこには幼い、幸せだった頃のうさぎが跳ねる海が宿っていたと晴美さんに語る。

それはついにすずさんが自分の居場所を見つけた事を表す、大変美しいシーンだと思います。

そしてその記憶を紡いでいるのがすずさんの失った右手。

前述した中村雄二郎氏の『場所(トポス)』には、人間の持つ空気感や身体としての意識の拡がりというものに関して、次のように述べています。

活動する身体として、われわれ各人は狭い肉体の枠をこえて世界に向かって開かれている。そしてそのかぎり、われわれの身体は、皮膚によって閉ざされた生理学的な身体ではなく、現象学的に言ってその外部まで拡がっている。われわれはみな、その拡大された身体の隅々にまで感覚を行きわたらせながら、活動しているのである。そしてこの拡大された身体によって、外的な空間も捉えなおされ、内面化される。

人間の思考は、時間空間を超えてはるか遠い世界にも思いを巡らせることも出来るし、人間の意識は、自動車や自転車の運転時に感覚として車幅を覚知できるように、狭い身体にのみ留まる訳ではない。

人間は「世界に向かって開かれている」存在であって、すずさんは世界との接点である右手を失う事で、むしろ世界への志向や意識は拡がり、人類としての無意識にも近い存在となった…とも解釈できるのではないかと思います。

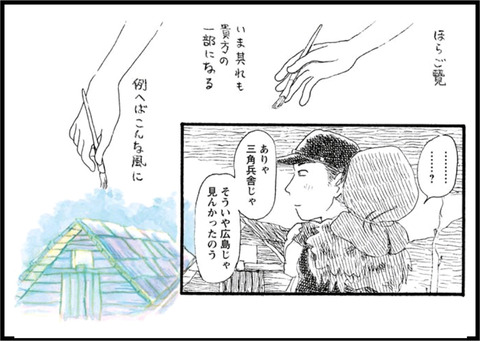

その右手が描く呉の光景。

水原同様、幼いころからの記憶を共有する周作と共に、親を失った少女とめぐりあい、その眼前に拡がる「あちこちに宿る切れ切れのわたしの愛」という光景。

あちこちに宿る愛という「記憶」に彩られる中に、「居場所」はあるのだなぁ、と、そう思います。

おわり

コメント